Le concept de drop zéro ou zero drop, caractérisé par une semelle de chaussure dont la hauteur talon-avant-pied est égale (différence de 0 mm), suscite un intérêt croissant dans le domaine de la biomécanique du pied et de la course à pied. Ce guide exhaustif explore en profondeur les impacts biomécaniques, les avantages et les limites du drop 0 sur la santé des membres inférieurs, en s’appuyant sur des données scientifiques rigoureuses, notamment l’étude de Liu et al. (2025) publiée dans Frontiers in Bioengineering and Biotechnology (source).

1. Comprendre le Drop Zéro (Zero Drop) et son Influence Biomécanique

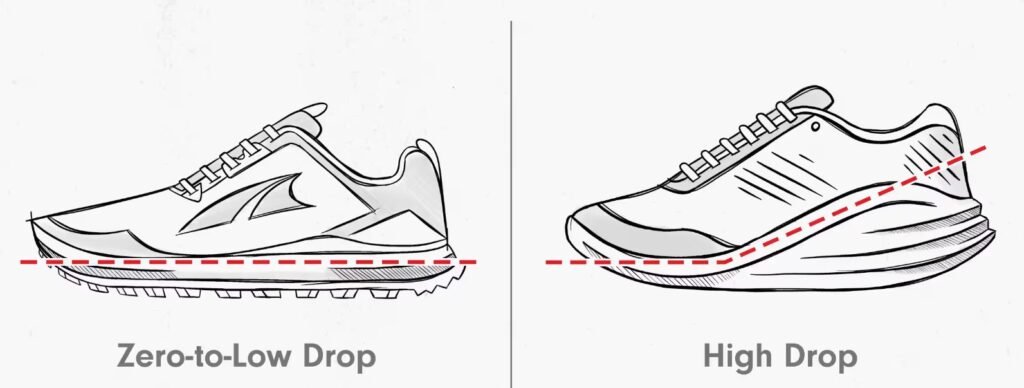

La définition du drop zéro repose sur l’égalité d’épaisseur entre le calcanéum (talon) et la tête des métatarses dans la semelle (stack height identique). Cette configuration vise à promouvoir un alignement postural naturel au niveau de la chaîne cinétique du membre inférieur. Contrairement aux chaussures classiques à fort talon (heel-to-toe drop de 8 à 15 mm), les chaussures zero-drop tendent à favoriser un appui plus antérieur du pied.

La biomeccanique de la course en drop 0 implique notamment :

- Une modification de l’angle d’attaque du pied au sol, vers une foulée naturelle dite médio-pied ou avant-pied, réduisant la force de réaction au sol (GRF) verticale, responsable de l’impact.

- Une redistribution du travail mécanique entre les articulations de la cheville, du genou et de la hanche, modifiant leurs contraintes mécaniques respectives.

- Une sollicitation accrue des muscles intrinsèques du pied (MIP) et des structures conjonctives comme l’aponévrose plantaire via le mécanisme du treuil (winch mechanism), favorisant la stabilité intrinsèque.

2. Analyse Scientifique des Effets Immédiats et Durables du Drop Zéro

2.1 Données issues de l’étude de Liu et al. (2025)

L’étude en double temps conduite sur sept coureurs masculins porte un éclairage essentiel sur les effets immédiats et à long terme du port de chaussures à drop zéro versus chaussures conventionnelles à 15 mm de drop :

- En test immédiat, les coureurs en drop zéro ne présentent pas de différence significative du foot strike index (SI) comparé aux chaussures classiques, bien que l’angle d’attaque tende à être moins marqué vers le talon.

- Après une période d’adaptation de 8 semaines, le SI augmente significativement (+15 % en drop 0), confirmant un passage durable vers une foulée médio-pied ou antérieure.

- Le travail négatif des articulations métatarso-phalangiennes (MTP) diminue, tandis que celui de la cheville et de la hanche augmente, reflétant une redistribution des charges biomécaniques dans la chaîne cinétique.

- Le stress sur l’articulation patellofémorale (syndrome fémoro-patellaire potentiel) diminue immédiatement avec le drop zéro, bien que cet effet ne soit pas confirmé à long terme, où l’adaptation tend à augmenter cette contrainte.

2.2 Interprétation des Résultats et Significations Cliniques

La distribution modifiée des forces et des moments articulaires en drop zéro suggère :

- Une possible réduction du risque de lésions induites par l’absorption d’énergie excessive au genou, utile dans la prévention du syndrome fémoro-patellaire.

- Un renforcement progressif des muscles intrinsèques du pied et une meilleure stabilité intrinsèque, réduisant les risques de surcharge mécanique locale.

- Le besoin d’une transition graduelle pour éviter le déconditionnement musculaire ou les blessures liées à une adaptation trop rapide au nouveau schéma biomécanique.

3. Avantages Biomécaniques et de Santé du Drop Zéro

Les bénéfices principaux documentés scientifiquement incluent :

- Favorisation de la proprioception accrue liée à un faible empilement (stack height), permettant un meilleur contrôle neuromusculaire et une optimisation de la posture dynamique.

- Promotion d’une foulée naturelle médio-pied ou avant-pied, réduisant les pics de force d’impact et la charge percussive sur les segments osseux.

- Optimisation fonctionnelle de l’aponévrose plantaire et activation du mécanisme du treuil, contribuant à une propulsion efficace et à la diminution de la fatigue musculaire.

- Diminution du stress sur le genou et potentiellement sur la hanche, avec une meilleure répartition des forces dans la chaîne cinétique.

4. Limites, Contraintes et Risques Associés au Drop 0

Malgré des avantages prometteurs, certaines contraintes doivent être prises en compte :

- Phase d’adaptation nécessaire : L’augmentation initiale de la charge sur la cheville et la hanche nécessite une période d’adaptation, conformément au principe d’adaptation tendineuse.

- Risque de surcharge mécanique locale et apparition de douleurs si la transition est trop rapide ou si le coureur possède une condition pathologique sous-jacente (pied creux, pied plat, tendinopathies).

- Moins d’amorti passif comparé aux chaussures traditionnelles, pouvant poser problème aux coureurs peu entraînés ou à ceux souffrant d’hyper-sensibilité au niveau des articulations.

- Pas d’effet immédiat systématique sur la modification du foot strike pattern, certains coureurs requérant un coaching biomécanique spécifique.

5. Recommandations Pratiques pour une Transition Sécurisée Vers le Drop Zéro

Pour maximiser les bénéfices du drop zéro tout en minimisant les risques :

- Transition graduelle : augmenter progressivement le temps et la distance courus en chaussures zero-drop, idéalement sous supervision professionnelle.

- Intégration d’exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied pour améliorer la stabilité intrinsèque et la résistance aux sollicitations nouvelles.

- Évaluation biomécanique personnalisée pour détecter d’éventuelles compensations dans la chaîne cinétique et adapter les conseils en conséquence.

- Choix d’une chaussure à large toe box (large embout) pour permettre un écartement naturel des orteils, favorisant un meilleur appui et confort.

6. Conclusion : Le Drop Zéro, un Outil Pertinent mais Non Universel

Le drop zéro constitue une option biomécanique intéressante pour optimiser la santé des pieds et membres inférieurs, appuyée par des preuves scientifiques solides. Il favorise une foulée plus naturelle, un meilleur engagement musculaire intrinsèque, et une redistribution saine des contraintes mécaniques. Cependant, sa mise en œuvre doit être progressive et personnalisée, tenant compte des caractéristiques anatomiques, du niveau d’entraînement et des objectifs du coureur.

La recherche continue d’évoluer sur la compréhension des effets longitudinaux du drop 0, notamment sur les taux d’incidence des blessures de surutilisation. À ce jour, le drop zéro n’est ni un mythe, ni une panacée, mais bien un outil puissant à intégrer dans une approche globale de la biomécanique et du bien-être podologique du coureur.